IPL 2025 स्टेडियम – इंडियन प्रीमियर लीग के मैदान (13 Venue stadium of IPL)

आज हम बात करेंगे IPL (13 Venue stadium of IPL) के उन स्टेडियमों के बारे में जहां आईपीएल के सभी मैच खेले जा रहे हैं। इस सीजन में 10 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं और मैच कुल 13 वेन्यू पर खेले जा रहे। 7 टीमें अपने एक ही होम ग्राउंड पर अपने सभी होम मैच खेल रही हैं, जबकि 3 टीमों – पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के पास अपने दूसरे होम ग्राउंड भी हैं। आइए हम इन सभी स्टेडियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

अब हम बात करते हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की, जो पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना स्टेडियम है, जिसकी स्थापना 1883 में हुई थी। यह दिल्ली कैपिटल्स का मुख्य होम ग्राउंड है।

इस स्टेडियम में लगभग 55,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) आईपीएल की शुरुआत से ही इस मैदान पर अपने होम मैच खेल रही है।

इस स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है और यहां पर धीमी और निचली उछाल वाली पिचें आम हैं। 2019 में इस स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व वित्त मंत्री और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली के सम्मान में रखा गया। इस स्टेडियम में कई ऐतिहासिक मैच खेले गए हैं, जिनमें अनिल कुंबले का 10 विकेट हॉल (पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में) भी शामिल है।

स्वाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर के स्वाई मानसिंह स्टेडियम की। यह राजस्थान रॉयल्स का प्रमुख होम ग्राउंड है। 1969 में स्थापित यह स्टेडियम आईपीएल की शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स का पहला घरेलू मैदान रहा है।

इस स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। गुलाबी शहर जयपुर में स्थित यह स्टेडियम अपनी विशिष्ट पिच के लिए जाना जाता है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को कुछ मदद प्रदान करती है। यहां की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाती है।

जयपुर के इस स्टेडियम का नाम महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया है, जो जयपुर के पूर्व शासक थे और भारतीय क्रिकेट में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने यहां कई यादगार मैच खेले हैं, जिनमें 2008 का अपना पहला IPL सीजन भी शामिल है।

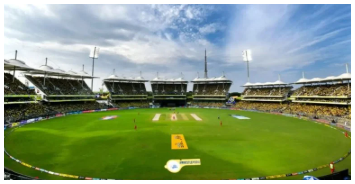

एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, जिसे चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है। 1916 में स्थापित, यह भारत के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है।

स्टेडियम में 33,500 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और CSK के प्रशंसकों ने इस वेन्यू को प्यार से ‘अंबुडेन’ का नाम दिया है, जिसका तमिल में अर्थ होता है ‘प्यार के साथ’। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के पहले सीजन से ही यहां अपने होम मैच खेल रही है।

इस स्टेडियम की पिच स्पिनरों के लिए स्वर्ग मानी जाती है और यहां पर धीमी गति और स्पिन की अधिक मदद मिलती है। CSK ने अपने कई सफल अभियानों के दौरान इस होम एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया है।

यह स्टेडियम तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.ए. चिदंबरम के नाम पर है और यहां भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। यह स्टेडियम अपने विशिष्ट वातावरण और CSK के प्रति समर्थकों के जुनून के लिए जाना जाता है।

ईडन गार्डन्स, कोलकाता

अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पुराने और सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियमों में से एक – ईडन गार्डन्स की। 1864 में स्थापित, यह कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है और टीम आईपीएल 2008 से यहां अपने मैच खेल रही है।

80,000 दर्शकों की क्षमता के साथ, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कोलकाता के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के लिए प्रसिद्ध इस स्टेडियम में हमेशा जबरदस्त माहौल रहता है।

ईडन गार्डन्स की पिच परंपरागत रूप से मध्यम गति की रही है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को कुछ मदद प्रदान करती है। हालांकि, हाल के वर्षों में यहां की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल हो गई है।

इस ऐतिहासिक स्टेडियम में कई यादगार मैच खेले गए हैं, जिनमें 1987 का विश्व कप फाइनल और IPL के कई रोमांचक मुकाबले शामिल हैं। यह स्टेडियम KKR के सह-मालिक शाहरुख खान के उत्साही समर्थन के लिए भी जाना जाता है।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड है। 1969 में स्थापित इस स्टेडियम में लगभग 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

RCB के प्रशंसकों के जुनून के लिए प्रसिद्ध, इस स्टेडियम में हर मैच के दौरान ‘सी रेड सी’ का नजारा देखने को मिलता है, जब पूरा स्टेडियम लाल रंग में रंग जाता है। यह IPL में सबसे उत्साही समर्थकों का घर माना जाता है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, और यहां पर उच्च स्कोरिंग मैच आम हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां गेंद अधिक दूरी तक जाती है, जिससे छक्के लगाना आसान हो जाता है।

इस स्टेडियम का नाम कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एम. चिन्नास्वामी के नाम पर रखा गया है। यहां क्रिस गेल का 175 रन का IPL का सबसे ऊंचा व्यक्तिगत स्कोर बनाने सहित कई रिकॉर्ड बने हैं।

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद

हैदराबाद के उप्पल में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है। 2004 में स्थापित इस स्टेडियम में 55,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

पहले यह स्टेडियम डेक्कन चार्जर्स (अब बंद हो चुकी फ्रेंचाइजी) का होम ग्राउंड था, लेकिन अब SRH यहां अपने होम मैच खेलती है। इस स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित होती है, जो शुरू में तेज गेंदबाजों को और बाद में स्पिनरों को मदद प्रदान करती है।

यह स्टेडियम अपने आधुनिक बुनियादी ढांचे और उत्कृष्ट दर्शक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ियों ने यहां शानदार शतक लगाए हैं। 2025 सीजन में SRH के लिए यह स्टेडियम महत्वपूर्ण घरेलू मैदान के रूप में कार्य करेगा।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटन्स का होम ग्राउंड है। 1982 में स्थापित और बाद में 2020 में पुनर्निर्मित, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

गुजरात टाइटन्स, जो 2022 में आईपीएल में शामिल हुई थी, इस विशाल स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाया। पहले सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाने वाला यह स्टेडियम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है।

इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित है, जो अच्छे क्रिकेट मैच के लिए आदर्श है। इसके विशाल आकार के कारण फील्डिंग एक चुनौती हो सकती है और बड़े छक्के लगाना मुश्किल हो सकता है।

इस स्टेडियम में 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय मैच और 2023 में IPL फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। गुजरात टाइटन्स के लिए अपने पहले सीजन में ही यहां आईपीएल खिताब जीतना एक यादगार उपलब्धि थी।

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडियन्स का होम ग्राउंड है। 1974 में स्थापित इस स्टेडियम में 33,108 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियन्स टूर्नामेंट की शुरुआत से ही यहां अपने होम मैच खेल रही है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, और शाम के समय विशेष रूप से।

इस स्टेडियम का नाम बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एस.के. वानखेड़े के नाम पर रखा गया है। यह स्टेडियम 2011 के विश्व कप फाइनल का स्थल था, जहां भारत ने 28 वर्षों बाद विश्व कप जीता था।

सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों ने यहां कई यादगार पारियां खेली हैं। मुंबई इंडियन्स के लिए यह स्टेडियम किला के समान है, जहां उन्होंने कई मैच जीते हैं।

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ

लखनऊ में स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है। 2017 में स्थापित इस स्टेडियम में 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

यह अपेक्षाकृत नया स्टेडियम है और लखनऊ सुपर जायंट्स, जो 2022 में आईपीएल में शामिल हुई, के लिए होम ग्राउंड के रूप में कार्य कर रहा है। इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है।

एकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के अनुकूल होती है, लेकिन स्पिनरों को भी कुछ मदद मिलती है। स्टेडियम के आधुनिक बुनियादी ढांचे में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाएं हैं, जिसमें उत्कृष्ट फ्लडलाइट्स और दर्शकों के लिए आरामदायक सीटें शामिल हैं।

महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर

पंजाब में मोहाली के मुल्लांपुर क्षेत्र में स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पंजाब किंग्स का नया होम ग्राउंड है। 2017 में स्थापित इस स्टेडियम में 33,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

यह स्टेडियम IPL 2024 सीजन से पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड बना, जिसने पीसीए स्टेडियम मोहाली की जगह ली। पूर्व पटियाला शासक महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर नामित, यह स्टेडियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है।

इस स्टेडियम की पिच अभी नई है और समय के साथ इसका व्यवहार स्पष्ट होगा। हालांकि, शुरुआती सत्रों में यह बल्लेबाजों के अनुकूल दिखाई दी है।

2025 के सीजन में पंजाब किंग्स अपने अधिकांश होम मैच इस स्टेडियम में खेलेगी, जबकि कुछ मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में आयोजित होंगे।

एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में स्थित है और पंजाब किंग्स का दूसरा होम ग्राउंड है। 2003 में स्थापित इस स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, जो समुद्र तल से 1,457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पृष्ठभूमि में बर्फ से ढके हिमालय पर्वत की विहंगम दृश्य के कारण, यह दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में से एक माना जाता है।

ऊंचाई के कारण, यहां की पिच तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग प्रदान करती है। साथ ही, पतली हवा में गेंद अधिक दूर तक जाती है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने में मदद मिलती है।

धर्मशाला में IPL मैच हमेशा आकर्षण का केंद्र रहे हैं और दर्शकों को खेल के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का मौका मिलता है।

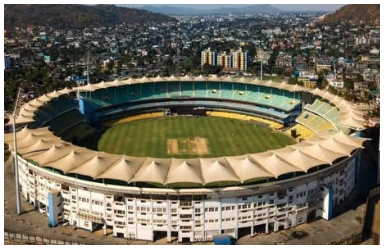

डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम में स्थित डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा होम ग्राउंड है। 2003 में स्थापित इस स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

यह स्टेडियम आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नाम पर है। समुद्र के करीब स्थित होने के कारण यहां की पिच पर तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलती है, विशेष रूप से शाम के समय।

इस स्टेडियम में पहले भी कई IPL मैच आयोजित किए गए हैं और 2025 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स अपने कुछ होम मैच यहां खेलेगी।

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी

असम के गुवाहाटी में स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम (जिसे डॉ. भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है) राजस्थान रॉयल्स का दूसरा होम ग्राउंड है। 2012 में स्थापित इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।

यह उत्तर-पूर्व भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और 2017 में यहां फ्लडलाइट्स स्थापित की गईं। असम में क्रिकेट के प्रति बढ़ते उत्साह को देखते हुए, राजस्थान रॉयल्स ने इसे अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है।

इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित है। उत्तर-पूर्व के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के उत्साह के कारण यहां का माहौल हमेशा शानदार रहता है।

2025 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स अपने कुछ होम मैच इस स्टेडियम में खेलेगी, जिससे उत्तर-पूर्व के क्रिकेट प्रेमियों को IPL का रोमांच देखने का मौका मिलेगा।

अंत में…

तो ये सभी स्टेडियम केवल आईपीएल के मैच ही आयोजित नहीं करते बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों को भी आयोजित करते हैं। इन सभी स्टेडियमों में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच भी आयोजित हो चुके हैं। ये सभी स्टेडियम भारत की क्रिकेट विरासत को संजोए हैं, और उसे आगे बढा़ने के वाहक है।

हमारे YouTube Channel को subscribe करें…

https://www.youtube.com/@UniversalPediaa

और जानकारी वर्द्धक पोस्ट

IPL की उन 5 टीमों की कहानी, जो अब इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। -Story of 5 former IPL teams